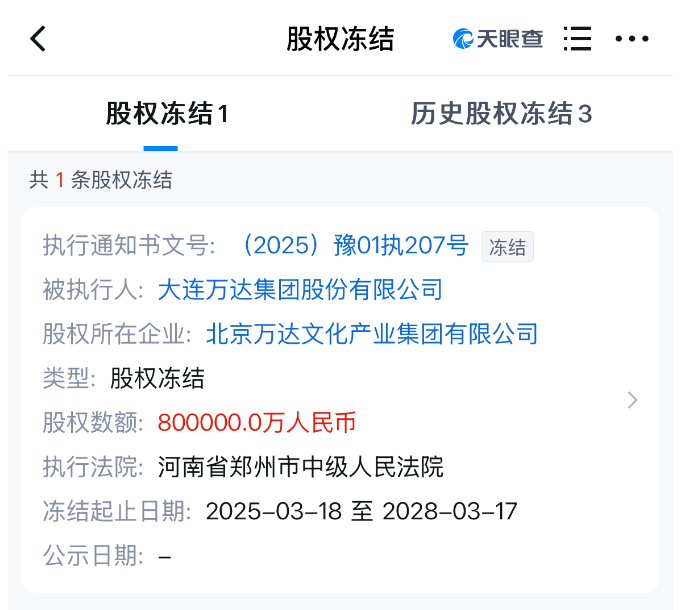

3月20日,一则股权冻结信息,将王健林和他执掌的万达集团推上了风口浪尖。

万达集团持有的北京万达文化产业集团有限公司80亿股权,被河南省郑州市中级人民法院全额冻结,冻结期限至2028年3月17日。

数额之巨大,震惊了资本市场。

● 图片来源:天眼查

● 图片来源:天眼查

这不是万达第一次遭遇股权冻结。

早在今年2月25日,北京市海淀区人民法院就冻结了大连万达商业管理集团19.79亿元股权;更早些的2月13日,横琴粤澳深度合作区人民法院冻结了万达文化产业有限公司1亿元股权。

而除了股权冻结之外,万达集团已经多次成为被执行人,从去年11月份至今,短短4个多月,被执行总金额超过60亿元。

万达集团掌门人王健林,这位昔日的中国首富,正面临着严峻的财务挑战。

● 王健林

● 王健林

为缓解债务压力,万达集团近年来已先后卖出了30多个万达广场,仅在今年年初,就卖掉了5个。

不少人为王健林捏着一把汗。

有人说他还有翻身的本事,也有人认为他很难再重现昔日的辉煌,更多的人则敬他是条汉子——

没有套现跑路,也没有转移资产,而是卖掉产业努力还债。

这种不逃避、不放弃的品质和担当,在如今沉浮的商海中已很是难得。

从一方巨贾到负债缠身,王健林到底是怎么走到这一步的?

1、万达的前身

提到王健林,很多人最先想到的大概就两个字:有钱!

3次问鼎中国首富、2次问鼎亚洲首富,在地产界是跺一脚颤三颤的人物。

他的那句“先定一个小目标,挣它一个亿”,直到现在仍是网络上流传的热梗。

曾有媒体形容王健林赚钱的速度:“每10分钟可以买一辆奔驰,每小时可以买一栋房子,每天近亿元入袋。”

乍一听以为玩笑,然而细算,才知道这种说法还是太保守了。

王健林财富增长最快的时候,一年赚了足足750亿,平均下来每天能赚2个多亿。

这种速度,简直比印钞机还快。

万达集团在他的带领下,一步步成长为世界级的商业巨头,但很多人不知道的是,早期的万达只是一家濒临倒闭的小公司。

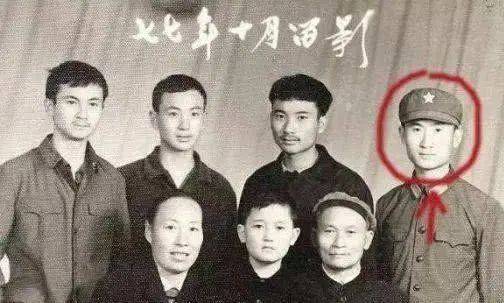

王健林是四川人,1954年出生,16岁初中毕业后参军,从四川来到东北,成为一名边防战士。

他在部队表现优异,服役了16年,1986年转业到辽宁省大连市西岗区,担任区政府办公室主任。

● 王健林在部队

● 王健林在部队

多年的军旅生涯,磨炼了王健林的胆识和意志,他而立之年,迫切希望做一些事情。

1988年,区政府下属的大连西岗住宅开发公司,因背负了149万元巨额负债而濒临破产,区政府希望有人能拯救这个“烂摊子”。

其他人避之唯恐不及,王健林却站了出来,主动接手了这家公司,这就是万达的前身。

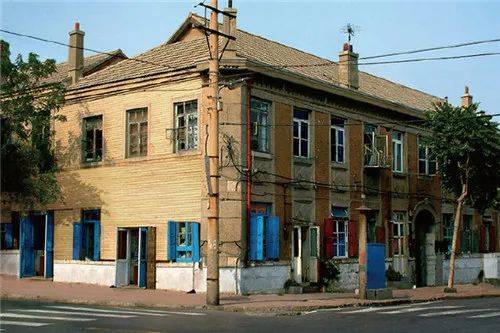

● 万达集团前身——大连西岗住宅开发公司

● 万达集团前身——大连西岗住宅开发公司

2、靠“旧城改造”崛起

一开始,由于公司实力弱,拿不到房地产开发项目所需的配额,王健林只能承接“旧城改造”这类不被看好的工程。

按当时多家国企的测算,这是赔钱买卖。

但王健林思想活络,敢想敢干。

他每天跑工地,一脚水一脚泥地跟工人一起干活儿。旧城改造的活儿又脏又累,他发挥当兵时的闯劲儿,咬牙坚持了下来。

他在旧城改造上采用了4个创新——

暗厅改明厅、木窗改铝合金窗、安装防盗门、卫生间入户。

这些如今看起来很小儿科的创新,在那个年代却是开创性的,房屋的观感和居住舒适性都有了质的提升。

● 1989年,万达集团开发的大连市西岗区北京街旧城改造项目

● 1989年,万达集团开发的大连市西岗区北京街旧城改造项目

通过这些项目,王健林不仅赚得了名声,还为公司带来了近千万元的收益。

更重要的是,王健林带领公司闯出了一条新路,使公司成为全国第一家开展大规模旧城改造的企业,公司迅速壮大。

● 1989年,万达集团开发的大连市西岗区北京街旧城改造项目

● 1989年,万达集团开发的大连市西岗区北京街旧城改造项目

1991年,国家体改委决定从大连选出3家企业,作为东北地区首批股份制试点单位。

很多企业都在观望,因为一旦成为试点单位,意味着公司将失去政府编制,没了铁饭碗。

而王健林第一个跑过去申请试点。

为什么呢?

因为多年来在工程一线摸爬滚打的经历,让王健林深刻体会到,随着公司壮大,原有的旧体制已经无法让公司大展拳脚。

他举了两件事,这两件事让他记忆深刻:

一件是为了辞退两个霸道的司机,他不得不向上级打申请,并最终跑到市领导面前以辞职相要挟,才终于成功;

另一件则是他带着员工们去公费旅游。

“员工们跟我埋头苦干两年多,赶上五一节,大家提议平时加班加点却不能加工资,能不能出去集体旅游一下。我想那是应该的呀!”

大家开开心心地到了景点,还没等玩完,举报信已经到了市纪委。

王健林挨了个通报批评,所幸有人求情才免去处分,但每名员工必须把公费200元补回来。

这件事让王健林感觉很窝火,同时也让他开始关注企业制度问题。

● 王健林

● 王健林

所以当得知股份制试点的时候,他早早地报了名,并成功争取到了名额,这在整个东北地区都走在了前列。

1992年,大连西岗住宅开发公司正式改制为大连万达房地产集团公司,此后的几年,随着国有股逐渐退出,万达也渐渐成了王健林的万达。

3、登上亚洲财富之巅

在房地产上的成功,让万达快速崛起,也让王健林成了业内的名人。

但王健林的野心不止于此,在他看来,住宅开发现金流不稳定,要想追求长期、稳定的现金流,得搞商业地产。

“招世界500强和一流的企业做租户,当一个持续收租的‘房东’。”

2000年,万达集团正式进军商业地产,在吉林长春建设了第一座万达广场——重庆路万达广场。

● 重庆路万达广场

● 重庆路万达广场

总建筑面积6万平方米,它不只是一个购物中心,还集餐饮、娱乐、休闲等多种功能于一体,汇聚着沃尔玛、红星美凯龙等一众知名品牌,满足消费者的多样化需求。

与同行们相比,王健林对商业地产有着更高维度的理解。

很多地产商至今认为商业地产就是做持有型物业收租,这种立意就比万达差了许多。

万达的商业地产不只做物业收租,而是致力于打造城市核心地标,以多元化的业务组合和优质的服务吸引大量人流。

很多外地人来到一座新城市,会自然而然地将万达广场的落脚点视作这座城市的中央CBD(即中央商务区,是城市经济实力和现代化面貌展示的窗口)。

这种把“城市非中心”变成“城市中心”的能力,让万达名声大噪,并逐渐赢得了各地政府的青睐。

他们纷纷抛出橄榄枝,以更优惠的土地价格,邀请万达到他们所在的城市开发。

万达也由此开启了野蛮扩张模式,开始全国拿地,一座座万达广场在全国各大城市拔地而起。

● 万达广场。图片来源:摄图网

● 万达广场。图片来源:摄图网

同时,在万达广场的带动下,王健林相继成立万达院线、万达百货、万达文旅、万达体育等,将触手伸向众多领域,开启多元化发展。

其中万达院线发展最为迅猛,不到10年便在全国拥有了百余家影院、千余块银幕,稳居国内市场份额第一。

2012年,万达以31亿美元巨资,收购全球第二大院线集团AMC,一举成为全球规模最大的电影院线运营商。

● 万达影城。图片来源:万达官网

● 万达影城。图片来源:万达官网

2015年,王健林以381亿美元财富,超越李嘉诚,成为亚洲首富。

那时的万达集团持有近300座万达广场、1300多家影院、80多家五星级酒店以及多项海外并购资产,资产总额达1.1万亿元人民币,妥妥一座庞大的万亿级商业帝国。

摒弃“收租思维”,打造“消费场景引力场”,王健林以万达广场为核心的商业地产模式,成了万达最耀眼的金字招牌,也成了国内商业地产的“教科书”。

王健林站在亚洲财富之巅,风头无两,他财大气粗,投资逻辑也非常直接:“我买什么能成为全球第一?”

4、跌落谷底

可俗话说:爬得越高、摔得越狠。

王健林和万达集团辉煌的背后,隐患其实早已埋下,他那股敢拼敢闯的劲儿,带着他走向更广的舞台,却也将他推向了深坑。

在过去的十几年里,王健林为了带领万达抢占市场,长期依赖高杠杆、高周转的运营模式。

简单来说,就是通过借入大量资金来增加投资规模,从而放大收益和风险。

房地产红火的时候,万达靠着这种模式开遍全国,赚得盆满钵满;

但随着近年来房地产降温,这种模式的致命弱点开始显露。

高杠杆带来的巨额债务,成了压在万达身上的沉重负担,资金链吃紧,债务风险不断攀升。

据悉,万达资产负债率一度超过70%,负债额一度高达6000亿元,每年光利息支出就超过300亿元。

王健林虽然未雨绸缪,早早布局“去地产化”,试图通过投资文娱、体育等领域分散风险,但这些业务的回报,完全无法弥补地产作为主业的亏空。

再加上国内融资环境日益收紧,万达想吸引投资变得愈发困难。

● 万达集团。图片来源:摄图网

● 万达集团。图片来源:摄图网

为了缓解债务危机,从2017年开始,王健林不得不将万达一系列重资产打包出售。

13个文旅项目低价甩卖给了融创,77家酒店以“骨折价”卖给了富力,万达影业的部分股份也被出售,卖给了阿里巴巴和文投控股。

“壮士断腕”的背后,是王健林试图卷土重来的决心。

不过,信任一旦破裂,就容易导致连锁反应。

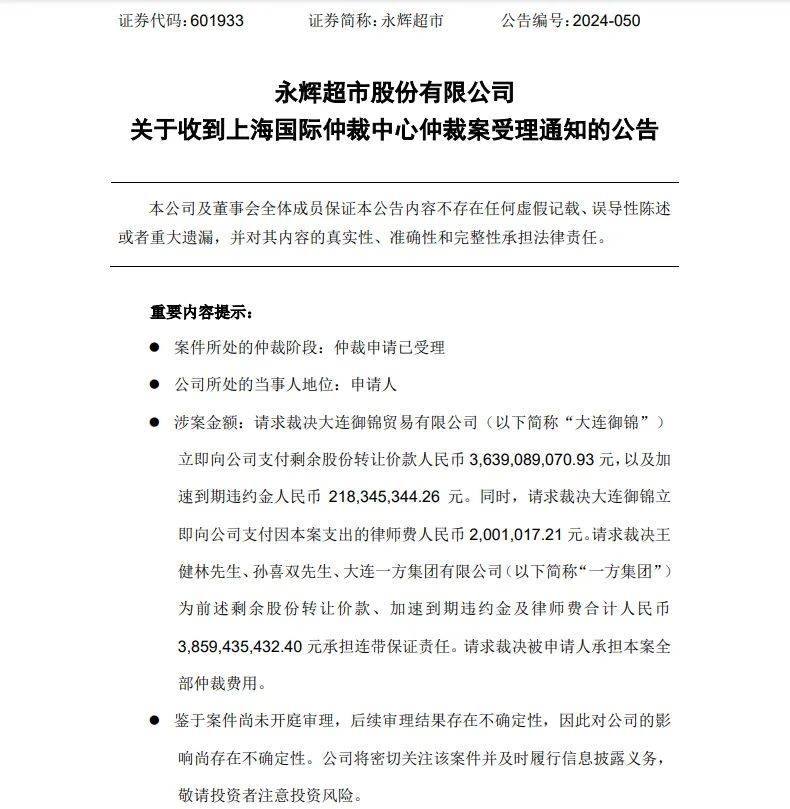

昔日的生意伙伴永辉超市、苏宁易购等,先后向万达追讨债务,他们将万达告上法庭,累计金额超180亿元,部分案件已进入仲裁程序。

● 永辉超市向万达追债

● 永辉超市向万达追债

面对滚滚而来的债务洪流,王健林没有退缩和逃避,展现出了军人出身的刚毅和韧性。

他守住三条原则——

2024年力保2.69万套房产零烂尾、力保15万员工工资按时发放、优先兑付小额债权人。

这是王健林四面楚歌之下坚守的底线,也为他在困境中赢得了“良心企业家”的口碑。

5、做慈善,不塌房

很少有哪个企业家在巨额债务缠身时还能“不塌房”,王健林算是其中一个。

万达蓬勃发展的那些年,王健林一直大搞慈善事业,这些善举如今成了他形象的加分项。

2008年四川汶川地震,王健林带领万达第一时间向灾区捐款500万元,成为灾区收到的第一笔巨额现金捐助;并拿出6000万元,重建在地震中严重损毁的都江堰市中医院;当了解到绵阳市许多学校在地震中倒塌,又决定再捐3000万元;再加上当时对成都商家的免租金政策,那一时期,万达仅现金捐款就超过了1亿元。

他还先后投入14亿元,给贵州丹寨建了扶贫小镇和职业学校,让山沟里的孩子们有学上,让穷乡僻壤变成了旅游热点,每年接待来自全国各地的游客500多万人次。

● 丹寨万达小镇被评为国家4A级景区。图片来源:万达官网

● 丹寨万达小镇被评为国家4A级景区。图片来源:万达官网

2014年,福布斯中国慈善榜发布,王健林以4.38亿元现金捐赠排名榜首,成为“中国首善”。

频繁的捐助行为,反映了王健林对社会责任的认知。

他曾用6个字概括万达的企业文化:“军队、学校、企业——万达首先是一支部队,然后才是一家公司。”

● 王健林

● 王健林

如今的王健林已经71岁,仍保留着军人的作息习惯,总会比公司规定的上班时间早半小时到办公室。

这位曾经的老兵,面对股权冻结、资产抛售、盟友反目,始终试图在债务危机中守住万达的根基,而不是抽身而退。

或许他是跌倒了,但他从未认输。

从昔日的问鼎首富到如今的四面楚歌,王健林在商海中浮沉起落,从没放下商人应有的体面。

正所谓“瘦死的骆驼比马大”,在经历行业的阵痛后,兴许有一天,王健林还会带着他的万达,强势归来。文/牧龙闲人

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏